In ottemperamento alla lingua italiana

Giulia Motola da Potenza chiede chiarimenti in merito al termine giuridico ottemperamento: è corretto dire "in ottemperamento" al posto di "in ottemperanza"?

Risposta

Come ha opportunamente precisato la nostra lettrice, il suo quesito riguarda un termine proprio del linguaggio giuridico e burocratico che, come è noto, è caratterizzato da parole difficili, forme perifrastiche e parole lunghe (documentazione per documento, modalità per modo, nominativo per nome). È il caso di ottemperamento, che non è registrato dai dizionari della lingua italiana, ma risulta attestato, seppur sporadicamente, in testi amministrativi, articoli di giornale, pubblicazioni settoriali e perfino in rete.

Il sostantivo ottemperamento si è formato a partire dal verbo ottemperare che significa 'obbedire a una legge, a una prescrizione, a una norma, a una richiesta'. Deriva dalla voce dotta latina obtemperare 'moderarsi davanti a' che è composta da ob- 'davanti, verso' e temperare 'temperare, mitigare, moderare'. Dallo stesso verbo si sono formati l'aggettivo ottemperante, l'avverbio di uso raro ottemperantemente e il sostantivo ottemperanza che è attestato fin dal XVII secolo e che, nel linguaggio burocratico, indica la "conformità alle disposizioni, alle norme vigenti". Il sostantivo è diffuso specialmente nella locuzione preposizionalein ottemperanza a 'in osservanza a' (es. "in ottemperanza alla direttiva ministeriale invio la richiesta documentazione"); nella formula giuridica giudizio di ottemperanza, esso indica un tipo particolare di giudizio, quello "svolto davanti al giudice amministrativo allo scopo di ottenere che la pubblica amministrazione adempia agli obblighi che le derivano, per un determinato caso, dal precedente giudicato di un tribunale civile o amministrativo" (GRADIT).

Ottemperanza e il più recente ottemperamento sono entrambi nomi derivati dall'infinito ottemperare rispettivamente con i suffissi nominali deverbali -anza e -mento: il primo continua il latino -ăntia e indica una nozione astratta (abbondare > abbondanza), il secondo continua il latino -mĕ ntum e generalmente indica un'azione e il risultato che ne consegue (pagare > pagamento). Per capire meglio la sfumatura di significato veicolata dai diversi suffissi basta pensare alle coppie mancanza 'l'assenza di qualcosa' e mancamento 'l'atto di venir meno, cioè uno svenimento' oppure esperienza 'l'acquisizione di conoscenza attraverso il contatto diretto con la realtà' ed esperimento 'la prova volta ad accertare la qualità di una cosa'. A margine andrà ricordato che nell'italiano contemporaneo tende ad affermarsi anche il suffisso nominale deverbale -zione: insieme a ottemperanza e ottemperamento si trova infatti, ma molto più raramente, il sostantivo ottemperazione, anch'esso non registrato dai dizionari dell'uso (la prima attestazione si trova in una rivista del 1918).

Ripercorriamo brevemente la storia linguistica del sostantivo ottemperamento. La sua prima attestazione risale alla seconda metà dell'Ottocento in un volume sulla storia del Parlamento subalpino:

Io non vedo pertanto come la Camera, come un Parlamento, entrando ne' segreti recessi, per dir così, della famiglia, per semplice sospetto, che avrebbe alcun che d'inquisitoriale, di despotico comando, e di servile ottemperamento, scrutinando i sacri ed impenetrabili segreti della coscienza, avrebbe ragione plausibile di adoperare a danno de' religiosi diversamente che cogli altri eletti della nazione. (Storia del parlamento subalpino: iniziatore dell'unità italiana, vol. 3, 1867, p. 371).

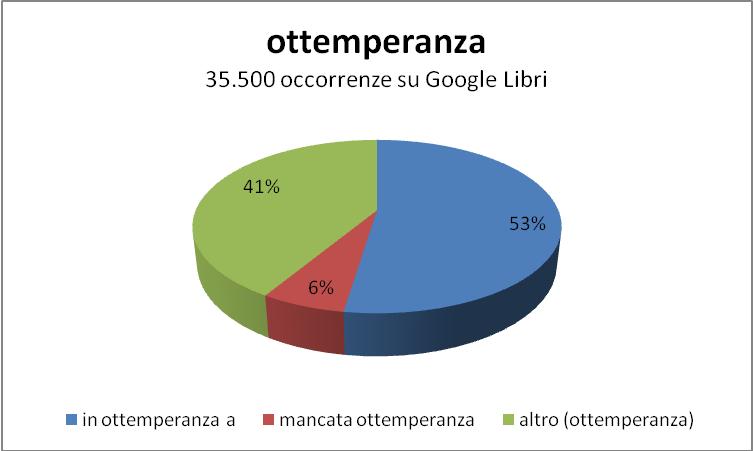

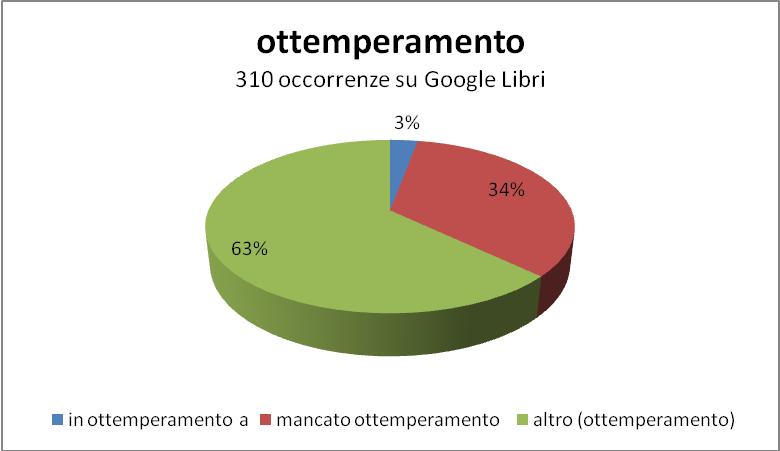

La maggior parte delle attestazioni, come rivela una rapida ricerca in rete, si trova in testi amministrativi e pubblicazioni settoriali; i quotidiani, invece, registrano il termine sporadicamente. Nell'archivio del "Corriere della Sera" ci sono soltanto 4 occorrenze, in quello di "Repubblica" addirittura nessuna. Si può dunque dire che ottemperamento è ancora poco attestato. Per esempio su Google Libri, alle circa 35.500 occorrenze di ottemperanza, corrispondono soltanto 310 di ottemperamento che si trovano per lo più in testi pubblicati a partire dalla fine degli anni Ottanta. I termini sono usati in linea di massima come sinonimi e impiegati principalmente in due locuzioni: in ottemperanza / in ottemperamento a e mancata ottemperanza / mancato ottemperamento.

Riportiamo soltanto alcuni esempi, tratti da contesti letterari, storici e tecnico-giuridici:

Sta qui la difficoltà di definire uno statuto della letteratura libertina: difficoltà acuita dal fatto che questo filone, se ebbe consapevolezza del mancato ottemperamento ai cerimoniali imposti dagli usi letterari, raramente ebbe una coscienza critica del proprio operato. ("Rivista di Letteratura Italiana", II, 2, 1984, p. 353).

Sappiamo che i Chierici Regolari si insediarono a Padova grazie ai buoni uffici del vescovo Nicolò Ormaneto, già vicario generale del cardinale Borromeo, in ottemperamento a un articolato programma di inserimento dei nuovi quadri controriformistici all'interno della diocesi padovana ("Quaderni di Palazzo Te", 5, luglio-dicembre 1986, p. 47).

Il nuovo organo di controllo avrà 90 giorni di tempo per formulare il suo giudizio, che vincola esclusivamente la banca. Nel caso questa non rispettasse la decisione, l' Autorità fisserà un termine per farlo. In caso di mancato ottemperamento, renderà nota l'inadempienza con inserzioni sulla stampa a spese della banca inadempiente ("Corriere della Sera", 1993).

In ottemperamento ai principi del federalismo, ogni ente locale potrà procedere a istituire il duplicato di ogni organo amministrativo. (lettera di un lettore ,"Corriere Online", 2011).

Inoltre, è interessante notare che ottemperanza si trova, come abbiamo detto, nella maggioranza dei casi nella locuzione preposizionale in ottemperanza a (53%), mentre ottemperamento ricorre in questa locuzione soltanto per il 3% dei casi. Al contrario ottemperanza è associata all'aggettivo mancato soltanto nel 6% dei casi, mentre ottemperamento lo è per il 34%.

Questa distribuzione può essere spiegata tenendo conto almeno di due fattori. Il primo può essere ricondotto al diverso valore dei suffissi -anza e -mento che indicano rispettivamente una nozione astratta e il risultato concreto di un'azione: mentre ottemperanza indica in astratto il "concetto di obbedienza a una legge", il termine ottemperamento ne esprime l'aspetto concreto, cioè il vero e proprio "atto di obbedire a una legge". È per questo motivo che in proporzione - tenendo cioè conto del totale delle occorrenze - in ottemperanza a ha la meglio su in ottemperamento a (la locuzione ha infatti un valore astratto modale) e mancato ottemperamento ha la meglio su mancata ottemperanza (l'espressione indica infatti un atto mancato, un'azione che non è stata compiuta). Il secondo fattore potrebbe essere ricondotto alla tendenza, propria del linguaggio burocratico, a creare nuove forme in analogia con altre già esistenti: nel nostro caso i modelli potrebbero essere rintracciati nelle note formule, ormai stereotipate, mancato adempimento, mancato conferimento, mancato svolgimento e così via.

In conclusione, per rispondere alla domanda della nostra lettrice, le espressioni in ottemperanza e in ottemperamento possono in teoria essere usate indifferentemente perché entrambe grammaticalmente corrette e possibili. E anche se, forse, sarebbe da preferire la più antica e attestata in ottemperanza, saranno il tempo e l'uso a decidere in favore dell'una o dell'altra, come avviene sempre per tutti i fenomeni di cambiamento linguistico.

A cura di Angela Frati e Stefania Iannizzotto

Redazione Consulenza Linguistica

Accademia della Crusca

Piazza delle lingue: Lingua e diritto

16 settembre 2011

Parole chiave

Agenda eventi

Evento di Crusca

Collaborazione di Crusca

Evento esterno

Avvisi

Non ci sono avvisi da mostrare.