Un deverbale a suffisso zero: il soddisfo

Sabine Demattia da Fiumicino ci chiede: “È possibile dire: ritenute Irpef necessarie al soddisfo dei rimborsi? Io avrei usato soddisfacimento dei rimborsi”.

Risposta

Come si legge nella Grammatica di Luca Serianni, con la denominazione formazioni a suffisso zero “si indicano i nomi deverbali che non hanno alcun suffisso ma in cui alla radice della base verbale si affigge direttamente la desinenza maschile o femminile: conteggiare -> conteggio, deliberare -> delibera (accanto a deliberazione)”. La formazione di sostantivi che derivano da un tema verbale con la semplice aggiunta della desinenza (-o, più raramente -a), e quindi senza un vero e proprio suffisso tematico, è un fenomeno morfologico ampiamente conosciuto e molto produttivo, basti pensare ad esempio a parole come accenno, accordo, impianto, modifica, ricambio, sosta ecc.

La presenza dei deverbali a suffisso zero è inoltre un tipico tratto lessicale della scrittura burocratica e tecnica già chiaramente deprecato dai puristi nell’Ottocento (come, ad esempio, Filippo Ugolini che nel suo Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso specialmente negli uffizi di publica amministrazione definiva tali forme “piccoli mostri” o “nuovi mozziconi che fanno ridere”). Nonostante l’antica condanna, i deverbali a suffisso zero sono ancora oggi una delle peculiarità più evidenti dei testi amministrativi e alcuni di essi sono da tempo passati nella lingua comune.

Soddisfo è il deverbale a suffisso zero di soddisfare, verbo che ha come significato generale quello di ‘appagare il desiderio di qualcosa di concreto o astratto’. Da soddisfare derivano anche i due sostantivi soddisfazione e soddisfacimento ottenuti con i suffissi -mento e -zione, i più produttivi per la formazione di nomi di azione da verbi. Viene spontaneo chiedersi perché il composto con il suffisso -mento sia soddisfacimento e non *soddisfamento (termine non presente nella lingua di oggi e attestato solo sporadicamente nel Cinquecento), che sarebbe il derivato perfettamente parallelo a soddisfazione: si tratta semplicemente di una formazione dalla base facere, forma antica del verbo fare (come rifare > rifacimento).

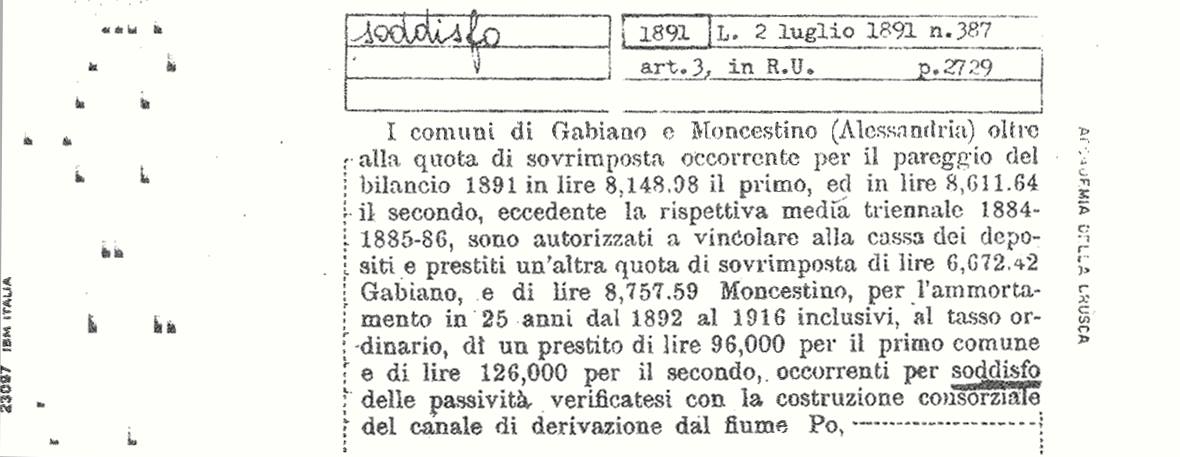

Soddisfazione, soddisfacimento e soddisfo sono dunque i tre esiti nominali possibili del verbo, significano ‘appagamento, adempimento di qualcosa’ e condividono gli stessi ambiti d’uso, anche se soddisfazione ha uno spettro semantico più ampio e indica oggi prevalentemente ‘il compiacimento che prova chi è soddisfatto’. La lessicografia contemporanea registra soddisfazione e soddisfacimento, presenti fin dalle origini della lingua italiana, ma non soddisfo, che risulta però attestato dalla metà dell’Ottocento in alcune raccolte di leggi (ad esempio il soddisfo delle pigioni, il soddisfo delle somme, il soddisfo delle decime) e già criticato dal Lessico dell’infima e corrotta italianità di Pietro Fanfani e Costantino Arlìa (18812): “Non può essere altro che la prima voce del presente indicativo del verbo sodisfare: ma allora si accenta; meglio si dice sodisfaccio. Ma ora ne hanno fatto un sostantivo, come se pagamento, adempimento, sodisfacimento siano cancellati dalla lingua”.

Anche le occorrenze più recenti, facilmente reperibili in rete, si riscontrano in testi di carattere amministrativo relativi a questioni economiche: “condannava l’I.M.I. al pagamento […] della somma di L. 500 miliardi […] fino all’effettivo soddisfo” (Gazzetta Ufficiale, 13 maggio 1992); “L’impegno assunto per il soddisfo dei pagamenti mensili” (Determinazione dirigenziale della Città di Ragusa n. 940/2011). Sporadiche, inoltre, le attestazioni negli archivi in rete dei quotidiani nazionali: a parte un’occorrenza nel 1997 che riprende la Gazzetta Ufficiale del 1992 (“La Repubblica”), le altre poche occorrenze si registrano a partire dal 2010.

Il termine soddisfo dunque – che non a caso ci è stato segnalato proprio nell’espressione “il soddisfo dei rimborsi” – si riferisce a un ambito specifico molto ristretto, quello giuridico-economico, in cui il verbo soddisfare ha l’accezione di ‘eseguire ciò che è dovuto’ nel senso di ‘pagare, saldare un debito’. Soddisfo è usato dunque come sinonimo di ‘adempimento, estinzione di un debito’, e quindi ‘pagamento’, significato settoriale che condivide con soddisfacimento e soddisfazione.

Anche se meno frequentemente, in rete è possibile trovare il termine riferito non solo a somme di denaro, ma anche a concetti più astratti come bisogni, interessi, esigenze ecc.: “il soddisfo dei bisogni spirituali dei cittadini”; “il soddisfo dei propri interessi”; “al soddisfo delle esigenze minime di vita dignitosa”.

Anche in questo caso il deverbale a suffisso zero è usato al posto delle altre forme concorrenti senza forse una reale necessità: potrebbe essere dunque dichiarato superfluo, ma bisognerà tener conto anche del fatto che nell’italiano contemporaneo il suffisso -mento tende a regredire in favore di -zione, che la parola soddisfazione è sempre più impiegata nel significato di ‘compiacimento’ e che soddisfo risponde forse a quelle esigenze di brevità e velocità tipiche della lingua burocratica.

Soddisfo, anche se non presente nei dizionari, è grammaticalmente corretto e possibile, visto che la conversione da verbo a nome senza l’uso di suffissi è un fenomeno molto frequente grazie al quale la lingua italiana si arricchisce continuamente di nuove parole. Se il termine riuscirà a conquistare una maggiore diffusione, grazie anche un uso mediatico più esteso e insistente, la situazione potrebbe forse cambiare.

Nota bibliografica:

- M. Dardano, La formazione delle parole nell'italiano di oggi, Roma, Bulzoni, 1978.

- M. Grossmann & F. Rainer (a cura di), La formazione delle parole in italiano, Tübingen, Niemeyer, 2004.

- L. Serianni, Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento, Firenze, Accademia della Crusca, 1981.

- L. Serianni, Grammatica italiana, Torino, Utet, 1989.

- A. M. Thornton, Vocali tematiche, suffissi zero e «cani senza coda» nella morfologia dell’italiano contemporaneo, in Parallela 4: morfologia, Atti del 5° incontro italo-austrico della SLI, a cura di M. Berretta et alii, Tübingen, Narr, 1990.

- A. M. Thornton, Sui deverbali italiani in -mento e -zione, in “Archivio glottologico italiano”, 1991, 75 (pp. 169-207) e 76 (pp. 79-102).

- F. Tollemache, I deverbali italiani, Firenze, Sansoni, 1954.

A cura di Angela Frati e Stefania Iannizzotto

Redazione Consulenza Linguistica

Accademia della Crusca

Piazza delle lingue: Lingua e diritto

21 luglio 2014

Parole chiave

Agenda eventi

Evento di Crusca

Collaborazione di Crusca

Evento esterno

Avvisi

Non ci sono avvisi da mostrare.