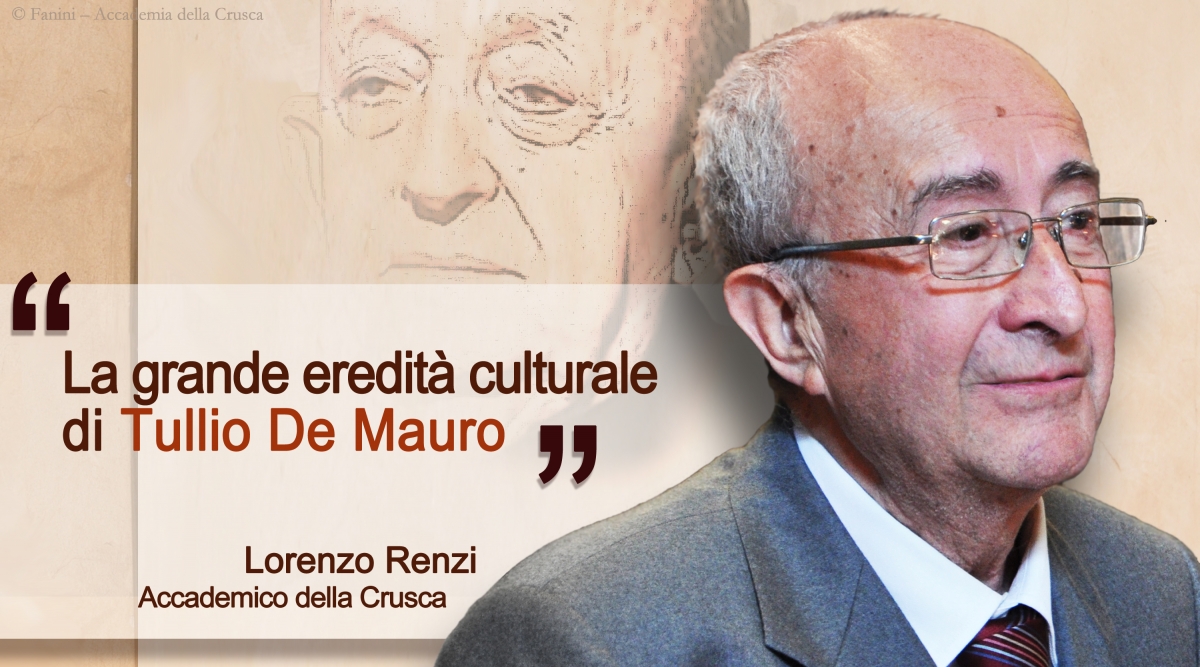

La grande eredità culturale di Tullio De Mauro

- 13 febbraio 2017

L'accademico emerito Lorenzo Renzi invita alla discussione ricordando Tullio De Mauro e facendo riferimento al dibattito suscitato dagli appelli del Gruppo di Firenze.

Febbraio 2017

Tullio De Mauro, scomparso il 5 gennaio scorso a Roma, non è stato solo un grande linguista, è stato anche per decenni il punto di riferimento più autorevole, vivo e efficace, nella difesa e promozione della lingua italiana, del suo studio e del suo insegnamento. È stato il primo che ha scritto la storia dei parlanti l’italiano, dei dialettofoni e delle minoranze, il primo che ha monitorato le proporzioni statistiche tra analfabetismo e alfabetizzazione nella storia dell’Italia moderna. Il primo che ha studiato l’efficacia della scuola e delle altre istituzioni nell’insegnare l’italiano agli italiani. Il primo che ha segnalato i pericoli di nuove forme di analfabetismo: l’analfabetismo di ritorno, e l’analfabetismo funzionale di chi non sa capire o scrivere un testo breve di media difficoltà, due forme che, vinto l’analfabetismo storico, allignano oggi forti nella nostra società.

Eppure, secondo quanto hanno scritto recentemente di lui Giorgio Ragazzini, Spartaco Pupo e Ernesto Della Loggia, sarebbe stato, lui, proprio lui, il principale responsabile dell’attuale declino del buon uso dell’italiano nella scuola. Sostenute dal suo prestigio, che era grande, e adottate dai suoi seguaci, le idee di De Mauro, ispirate all’anarchia e al lassismo sessantottini, avrebbero alla lunga corroso la buona pratica dell’insegnare a scrivere bene e in modo corretto. E così si sarebbe arrivati all’attuale disastro. La cornice in cui questi attacchi a De Mauro è stata offerta della proposta dei Seicento “contro il declino dell’italiano a scuola”, che, con le adesioni ma anche con le opposizioni che ha suscitato, ha avuto forte eco nei mezzi di comunicazione dai primi giorni di febbraio fino ad oggi.

De Mauro, si è scritto, avrebbe sostenuto l’abolizione della grammatica e esaltato l’anarchia ortografica. Non è vero. È vero invece che sosteneva che la grammatica non è la migliore via per iniziare i bambini all’uso della lingua, e che l’insistenza eccessiva sull’ortografia spegne e avvilisce il desiderio di scrivere e paralizza l’insegnamento. Negli anni Sessanta, quando era cominciata l’attività di De Mauro, il problema non era accademico. Persisteva in Italia una forte percentuale di analfabetismo (nel 1961, l’8,28%). Dall’alfabetizzazione e dal buon possesso della lingua dipendevano le sorti di milioni di Italiani, della democrazia e dello sviluppo del paese. Grazie anche a De Mauro, si può dire che quella battaglia è stata vinta e l’Italia è diventato un paese moderno. Quanto all’attuale “declino” della conoscenza della lingua italiana, resta da dimostrare. Se parliamo di declino economico, guardiamo i dati, se si parla di “declino” delle capacità linguistiche, basterà affermarlo?

Tullio De Mauro alla Piazza delle Lingue 2014

(Accademia della Crusca, 6-8 novembre)

con uno studente scherzosamente travestito da Dante Alighieri

nel ristorante "L'Antico fattore", il 7 dicembre 2014

San Girolamo, grande letterato del suo tempo, scegliendo come lingua della Vulgata il latino dei poveri invece del latino classico, diceva di non temere l’accusa di non essere abbastanza ciceroniano. Qualcosa di simile si può dire di De Mauro. De Mauro scriveva un italiano alto, semplice, spesso solenne, qualche volta con un tocco ironico. E così parlava, efficace e sicuro. Come studioso e critico della lingua, (e non mancava anche qui un riflesso politico) ha biasimato la prosa retorica delle “belle lettere” e quella spietatamente burocratica, e ha valorizzato l’“italiano popolare” delle lettere di soldati della Grande Guerra, di una “tarantata” del Salento, dei migranti che scrivevano a casa usando quel po’ di italiano che sapevano. De Mauro vedeva e apprezzava in quelle povere realizzazioni linguistiche che erano le loro lettere, opere prime di semianalfabeti, lo sforzo fatto per passare dall’orale allo scritto, dal dialetto a una prima forma, spesso scorretta, provvisoria, di italiano. Dietro a quelle forme rudimentali vedeva la luce di un futuro.

2 COMMENTI

Il tema corrente

Lorenzo Tomasin

Il nome (improprio) della cosa: quella artificiale non è intelligenza

"Se abbiamo stabilito che quella che chiamiamo intelligenza artificiale di fatto non è una forma d’intelligenza, perché di essa le mancano alcune caratteristiche fondamentali, è chiaro che l’artificiosità che ne caratterizza le tecniche non si applica a nulla di intelligente, né potenzia o migliora alcuna prestazione intellettiva. Perché, semplicemente, non sono intelligenza": l'Accademico Lorenzo Tomasin invita a confrontarsi sull'uso dell'espressione intelligenza artificiale.

Archivio Temi

Maria Teresa Zanola

L’italiano, una lingua internazionale (contro l’Italian sounding)

"La dimensione internazionale dell’italiano porta l’attenzione alla cultura italiana - dall’arte alla musica, dalla scienza alla gastronomia -, superando la diffusione del “falso” italiano": l'Accademica Maria Teresa Zanola invita a riflettere sulla questione del rilancio commerciale dell'italianità e di come questo abbia impatto sulla lingua.

Claudio Marazzini

Il rapporto PIAAC-OCSE 2024

Il presidente onorario Claudio Marazzini commenta i dati sull'alfabetizzazione e sulle competenze linguistiche e letterarie degli italiani fornite dal rapporto PIAAC-OCSE 2024.

In Toscana c’è il dialetto?

I dialetti sono stati più volte oggetto del Tema. In questa occasione Annalisa Nesi, accademica segretaria, invita a discutere sul dialetto in Toscana.

Agenda eventi

Evento di Crusca

Collaborazione di Crusca

Evento esterno

Avvisi

Non ci sono avvisi da mostrare.

Rispondi

Rispondi